- Home

- News & Insights

- Insights

- DIGITAL SINGLE MARKE…

- Auf dieser Seite

20. September 2018

DIGITAL SINGLE MARKET

Relevante Regulierungen für Unternehmen an europäischen Märkten

Digital Single Market (DSM) ist eine Strategie, die von der Europäischen Kommission (EK) festgelegt und verfolgt wird. Ihr Ziel ist es "den Zugang zu Online-Tätigkeiten für Einzelpersonen und Unternehmen unter den Bedingungen des fairen Wettbewerbs, sowie des Verbraucher- und Datenschutzes zu gewährleisten und dazu Geoblocking und Urheberrechtsfragen zu beseitigen". Die Umsetzung der Strategie konzentriert sich auf drei Dimensionen: (1) verbesserter Zugang zum Internet innerhalb der EU, (2) Schaffung eines ausgeglichenen Wirtschaftsumfelds und eines gesetzlich festgelegten Markt-platzes und (3) Erzielung von Wirtschaftswachstum. Daher hat die EU in jüngster Zeit eine Vielzahl von Maßnahmen er-griffen, darunter eine Reihe wichtiger und konsequenter Verordnungen, wie zuletzt: Die Geoblocking-Verordnung.

1. Roaming-Verordnung und Wifi4EU

Um die Verfügbarkeit von Internet und den Zugang während Reisen innerhalb der EU zu verbessern, wurden die EU-Roaming-Gebühren letztlich mit der Roaming-Verordnung (Verordnung (EU) 2015/2120, ABl. EU L 310 - 26.11.2015, S. 1- 18) beseitigt. Dies sollte eindeutig den barrierefreien Internetzugang auf Reisen innerhalb der EU gewährleisten und keine weiteren Auswirkungen auf die Unternehmen haben. In ähnlicher Weise will die Initiative Wifi4EU die Verfügbarkeit verbessern, indem sie Wifi-Hotspots im öffentlichen Raum (Bibliotheken, Bahnhöfe) bereitstellt.

2. Datenschutzgrundverordnung

Besonderes Aufsehen erlangte die anschließende Datenschutzgrundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679, ABl. EU L 119/1 - 4.5.2016, S. 1-88), die mit dem BDSG ab dem 25.5.2018 umgesetzt wurde und in Deutschland unmittelbar gilt. Durch eine "Dualität der Ziele" sollen der Datenschutz und freier Datenverkehr in einer vollständig harmonisierten Weise gewährleistet werden, wie es bereits in der Datenschutzrichtlinie von 1995 (RL 95/46/EG, ABl. EU L 281 - 23.11.1995, S. 31-50) angelegt war. Sowohl EU-Unternehmen als auch ausländische Unternehmen müssen die festgelegten Regeln einhalten. Mit dieser Verordnung schaffte man somit eine erste Grundstruktur und Regelung für die Internetnutzung innerhalb der EU, welche neben der Konkretisierung durch ihren Leitfaden (COM (2018) 43 final: Leitlinien der Kommission zur direkten Anwendung der Allgemeinen Datenschutzverordnung ab dem 25. Mai 2018) wohl aber auch noch weiterer Schritte bedarf (siehe 5. Weitere Verordnungen/Regelungsmaßnahmen).

3. Portabilitätsverordnung

Die Portabilitätsverordnung (Verordnung (EU) 2017/1128, ABl. EU L 168 - 30.6.2017, S. 1-11) wurde kurz vor der Geoblocking-Verordnung veröffentlicht. Diese Verordnung sollte Anbieter von Online-Inhaltediensten (Film/Musik-Streaming usw.) daran hindern, ihre Abonnenten von dem Konsum ihres Dienstes bei Auslandsaufenthalten abzuhalten. Die Inanspruchnahme der jeweiligen Dienstleistung während eines Aufenthalts in einem anderen EU-Land sollte ermöglicht werden.

Ähnlich wie bei der Roaming-Verordnung zielte dieser Schritt auf eine barrierefreie Internetverfügbarkeit während des Reiseverkehrs innerhalb der EU ab, schränkt die Art und Weise ein, wie Unternehmen den europäischen Markt aufteilen können und betrifft hauptsächlich Unternehmen, die in diesem Sektor (Online-Inhaltedienste) tätig sind.

4. Geoblocking-Verordnung

Die Geoblocking-Verordnung (Verordnung (EU) 2018/302, ABl. EU L 60 I/1 – 28.2.2018, S. 1-15) - in Kraft getreten am 23.3.2018, verbindlich anwendbar ab dem 3.12.2018 – wirkt auf einer völlig neuen, inhaltlichen Dimension. Das Hauptziel ist daher eine Gleichschaltungder Inhalte innerhalb der EU. Dabei ist sie nicht auf die Verfügbarkeit von Inhalten auf Reisen ausgerichtet, sondern vielmehr auf die Verfügbarkeit von Inhalten am ständigen Wohnort. Für den DSM erscheint es unerlässlich, den Akteuren eine gemeinsame Plattform für den barrierefreien Austausch von (Online-)Informationen zu bieten und sie dazu zu bewegen, die Märkte nicht künstlich nach Ländern aufzuteilen. Andererseits bedeutet dies jedoch auch einen massiven Eingriff in die gängige Praxis ausländischer und EU-Unternehmen, die es zu übernehmen gilt:

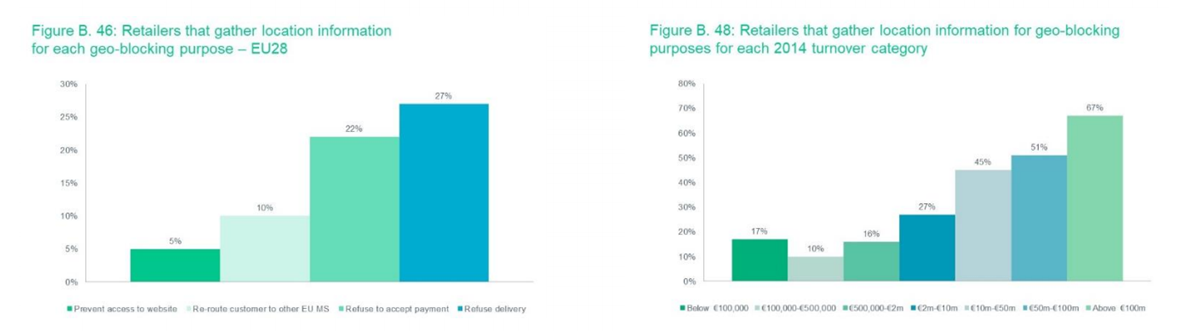

Wie die E-Commerce Sektoruntersuchung ergab, nutzen 67% derUnternehmen mit Umsatz über 100 Mio. Euro Geoblocking (siehe Grafik B. 46 aus der Sektoruntersuchung), wobei die meisten (27%) Geoblocking zum einfachen Zwecke der Lieferverweigerung verwenden, gefolgt von der Verweigerung der Zahlungsannahme (22%) (siehe Grafik B. 48 aus der Sektoruntersuchung).

Dementsprechend werden diese Unternehmen sicherstellen müssen, dass sie die folgenden wesentlichen Regeln der neuen Geoblocking-Verordnung einhalten:

- Geoblocking bei Websites/Apps nach Nationalität, Wohnsitz oder Sitz des Kunden zur Verweigerung des Zugangs oder Weiterleitung des Kunden auf lokale Websites ist untersagt. Den Kunden muss die Entscheidung überlassen werden, welche lokale Website sie besuchen möchten, und es soll ihnen freistehen, diese Auswahl jederzeit ohne erheblichen Aufwand zu ändern.

- Die Verwendung unterschiedlicher allgemeiner Geschäftsbedingungen für den Zugang zu Waren oder Dienstleistungen auf der Grundlage von Geodaten ist nicht zulässig. Interessante Auswirkung auf Online-Verkauf von Waren: Wird ein Land nicht von dem Unternehmen beliefert, muss den Kunden die Möglichkeit eingeräumt werden, die Produkte in einem belieferten Mitgliedstaat abzuholen (Unternehmen sind immer noch nicht verpflichtet, alle Mitgliedstaaten zu beliefern).

- Zahlungsbedingungen dürfen nicht aufgrund der Nationalität, des Wohnsitzes oder des Niederlassungsorts eines Kunden variieren.

Auch wenn es einige Ausnahmen geben kann, müssen Unternehmen, welche an europäischen Märkten tätig sind, die EU als einen einzigen Markt behandeln und ihre Liefergebiete klar definieren. Darüber hinaus müssen Websites und Geoblocking-Maßnahmen auf ihre Vereinbarkeit mit der Geoblocking-Verordnung überprüft werden. Bei der Umsetzung der Verordnung ist besonders auf die Einhaltung anderer EU-Vorschriften (z.B. der Datenschutzgrundverordnung, siehe Rothermel/Schulz in KuR 2018, S. 444- 449) zu achten.

5. Weitere Verordnungen/Regelungsmaßnahmen

Anknüpfend an die Geoblocking-VO unterstützt die Verordnung über grenzüberschreitende Paketzustelldienste (Verordnung (EU) 2018/644, ABl. EU L 112 - 2.5.2018, S. 19-28) das Ziel, den DSM in Europa voranzutreiben. Die Interaktion gerade dieser beiden Verordnungen dürfte interessante Aspekte aufwerfen. Beispielsweise soll die Geoblocking-VO es ermöglichen, Produkte, welche nur in anderen Mitgliedstaaten angeboten werden, dort zu bestellen und abzuholen bzw. den Transport in das Heimatland selbst zu bewerkstelligen. Mit verbesserter „Verfügbarkeit, Qualität und Erschwinglichkeit von Zustelllösungen“ (COM (2016) 285 final, unter 1.1; ähnlich nun auch Erwägungsgründe 8 und 9 der Paketzustelldienste-Verordnung) dürfte dies für europäische Kunden eine tatsächliche und nicht mehr rein theoretische Alternative darstellen. Auch diese Verordnung (ähnlich der Roaming-Verordnung und der Portabilitätsverordnung) betrifft in erster Linie Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind. Aber gerade diese Vorschriften ermöglichen es der EU, die Grundlage für einen erweiterten europäischen digitalen Markt zu schaffen: Eine barrierefreie gleichgeschaltete europaweit zugängliche Plattform. All dies führt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen die EU als ein großes Land behandeln müssen. Wenn die Vision des DSM sich verwirklicht und das Handelsvolumen ansteigt, muss dies jedoch weitergehend als durch die Datenschutz-Grundverordnung gesetzlich strukturiert werden. Künftige Schritte der Union befassen sich daher sinnhafterweise u. a. mit der einheitlichen Besteuerung des digitalen Wirtschaftsverkehrs (siehe COM (2018) 146 final: Zeit für einen modernen, fairen und effizienten Steuerstandard für die digitale Wirtschaft), da auch die Geoblocking-VO den Bereich Steuern explizit ausklammern musste (vgl. Erwägungsgrund 11 Geoblocking-VO). Darüber hinaus hat die EK bereits einen Vorschlag zu einer Verordnung zur Erhöhung der Fairness und Transparenz von Online-Plattformen (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_de.htm) und einem unionsweiten Verhaltenskodex (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3370_de.htm) unterbreitet. Letztere sind auch Reaktionen auf die jüngsten Datenskandale und sollen zudem Desinformation etwa durch verbindliche Faktenprüfer verringern. Genau auf solche Maßnahmen müssen Unternehmen achten, da sie die jeweiligen Anforderungen umsetzen müssen.

6. Ausblick für den digitalen Binnenmarkt

In der aktuellen Amtszeit der EK wird das Ziel des DSM weitestgehend konsequent und wirkungsvoll verfolgt. Die geplante Revision der Geoblocking-Verordnung (Art. 9)und die Ausarbeitung zahlreicher noch folgender Maßnahmen fällt allerdings in die Amtszeit einer neuen EK, wie auch eines neuen Europäischen Parlaments. Inwieweit diese an der bisherigen Linie festhalten werden, bleibt daher fraglich. Unternehmer sollten sich daher frühestmöglich mit etwaigen vorzunehmenden Änderungen befassen und entsprechende Vorbereitungen treffen.

DIESER LEITFADEN ENTHÄLT NUR EINE AUSWAHL VON RELEVANTEN INFORMATIONEN ZUM THEMA UND ERSETZT NICHT DIE BERATUNG IM EINZELFALL. FÜR DIE VOLLSTÄNDIGKEIT UND RICHTIGKEIT DER IN DIESEM LEITFADEN ENTHALTENEN INFORMATIONEN WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN.

Related Insights

Biozidvertrieb: Selbstbedienungsverbot, Abgabegespräch & Pflichten im Online-Handel

von Dr. Michael Kieffer und Vanessa Komm

Update zur Verpackungssteuer: Erstes Bundesland stellt sich gegen die in Tübingen erlassene und vom BVerfG bestätigte Verpackungssteuer

von Dr. Benedikt Rohrßen und Jan Seebass

Barrierefreiheit im Franchise – was Franchisegeber und Franchisenehmer nun zu beachten haben

von Dr. Benedikt Rohrßen und Jan Seebass